なぜ、現代文の書道(現代文の和様)が”新しい”のか?

和様(わよう)と言う言葉は”日本風”、”日本式”と言う意味で使われています。

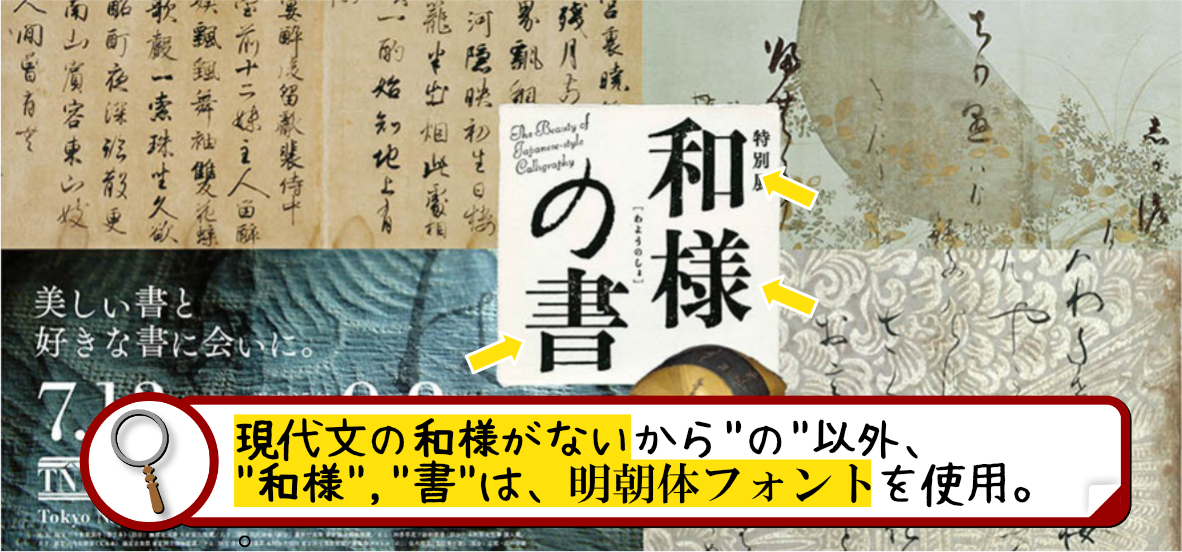

2013年「和様の書」(東京国立博物館)の「和様ってなんだろう 入門編1」から引用すると

【引用】この和様というのは、日本の風土や国民性に適合した日本独自の文化をさす言葉です。平安時代も中期※になると日本人ならではの美意識や価値観によって、文化は和風化に向かって舵が切られていきました。

和様の書とは、中国風な書である唐様(からよう)に対して、日本風の書を指しています。

洋画や日本画と同様に、書道にも中華風の「唐様」と日本風の「和様」という区別があります。

しかし、書道業界で「和様」と「唐様」の区別が一般化しなかった理由は、明治時代に公式書体が御家流(江戸時代の和様)から楷書(唐様)に変更されたことにあります。この結果、唐様が主流となり、和様文化に触れる機会が減少し、和様を知る人が少なくなってしまいました。

現代の日本語「現代文」が東アジアの縦書きと西洋の横書きの両方に対応するために生まれた現代文は、伝統的に縦書きのみだった和様の書道スタイルを縦横書きに適応させるニーズはありました。

しかし、縦横書き対応できる現代文の和様の開発は難航し、昭和初期の着想から100年近く未解決のままなのです。

【引用】日本でも、奈良時代や平安時代の初めは大半の人々が中国風の書体を目指していました。その後も、中国風の書を学び、これをもとに自らの書を表現する人も表われています。和様の書とは、中国風とは異なる日本独自のスタイルの書のことです。

中華発祥の唐様の漢字を日本独自の和様に昇華させたものです。

料理で例えるとラーメン(中華)、カレー(インド)、オムライス(ヨーロッパ)のように、日本で独自進化し、海外や発祥国からも評価されるレベルまで昇華したものです。

つまり、和様にとって“日本の独自性”が大変重要です。

日本人の感性を基盤にした平安時代から江戸時代までの日本風の書について、その特徴や魅力をご覧にいれます。

日本風の書が「江戸時代まで」で「現代」ではないのです。

国語では、江戸以前の日本語を古文、明治以降の日本語を”現代文”と決まっています。

つまり、古文には和様があって、“現代文には和様がない”ということです。

最も大切なタイトル「和様の書」の文字に、和様ではなく中華文化の明朝体フォントを採用していることでも、わかると思います。

文化庁も勘違い?「楷書は日本文化」の誤解

この画像は文化庁が日本文化の紹介動画「やってみよう日本の文化」(2021/03/20配信)の画像を加工したものです。

タレント女性が手に持っている文字は、習字でも習った「楷書体」です。

日本の楷書は、唐様をそのまま借用したもので、日本化しておらず日本文化と紹介することは日本や外国でも誤解を招きます。

文化庁に問題点を指摘し、経緯を確認したところ以下のような回答でした。

多くの方に日本の文化に触れてもらうことを意図した企画と

「書道」

頂戴したご指摘につきましては、今後の取組の参考とさせていただきます。

文化

文化庁が「広く親しまれたら自国文化」という解釈だと、外国からの日本文化の侵害時に対応できません。

文化庁は、従来の新聞社系書道団体の伝統派に配慮しながらも、今後の書道の発展に「現代文に和様がない」という課題解決は必須す。

書道の日本化を妨げてきた楷書画一化政策を改め、現代文の手書き文字を多様化する勇気を持ってほしいところです。

手書きの多様化は、スマホの普及で楷書の手書きは必要なくなった今だから可能な改革なのです。

「現代文」は日本語史上 初の和様のない日本語

日本人は国語の授業で古文や漢文を学んでいますが、筆字で書かれたものを、現代文の活字体に変換されたものを学んでいるに過ぎません。つまり、現代文に翻訳された古文や漢文を学んでいるのです。

ただ、江戸時代以前の日本語を読むことができない人が多く、「古文は古い言葉だから読めないのは当然」と考える人が大半だと思います。

では、上部の画像にある1776年の米国独立宣言の原文と同時代の日本語を比べた場合、どちらの文字がより判別しやすいでしょうか?

アルファベットの筆記体を習った世代は、アルファベットの方が判別できるかもしれません。(ちなみに、日本の書籍は子供向けのものです。)

18世紀の英語と現在の英語には連続性があるため、今の英語の知識で読めます。しかし、19世紀以前の古文と現代文の書き文字は連続性がない(人為的な変化)ため、現代文の知識では古文を読むことができません。

こうなった背景は、明治政府は活版印刷のために、手書き文字を和様「御家流」から中華式の唐様「楷書」に統一しました。これにより、日本人は機械(活版)と同じ文字が正しい文字となり、現在の「キレイな字じゃないとダメ」と言う風潮を作るキッカケとなりました。

楷書以外の筆記を教育、社会から禁止されたため、現代文を楷書以外で筆記する和様が誕生する芽が摘まれました。

その結果、国風文化以降、現代文は和様を持たない初の日本語となっています。

国語教育では、母国語の文字史を教えないため現代文や古文の本質的な理解が進みません。

(以下に古文と現代文の比較を載せておきます。)

現代文と古文の違い

| ジャンル | 古文 | 現代文 |

| 時代 | 平安中期~江戸 | 明治~ |

| 書き方 | 日本式(和様:上代様、御家流など) | 中華式(唐様:楷書) |

| 縦横 | 縦 | 縦・横 |

| 口語文語 | 言文不一致 | 言文一致 |

| 書き方 | 筆記体 | 活字体(筆記体禁止) |

| 仮名 | 100字以上 | 46字(50音図) |

| 筆記具 | 筆 | ペン/キーボード/音声 |

| 印刷 | 木版 | 活版/フォント |

書道ビジネスは、楷書から筆記体に誘導すること

現在も、日本政府は公的な文章で日本語の筆記体を禁止です。

一方で書道団体は、小学生の書写教育の楷書を入り口として、中学生以上には、古文、漢文の筆記体を教えることがビジネスモデルです(篆書、隷書、篆刻、刻字などは割愛)。

一応、現代文を書く「読める書」スタイル(読売系 調和体 毎日系 近代詩文書)がありますが、現代文を筆記体で書くので一般人には読めません(画像参照 新聞紙面で「読める書」主張するのはプロパガンダのような…)。

1005年頃、書道業界トップの芸術院会員の村上三島氏が「草書は読めないから禁止」と、初めて筆記体の制限を提案をしたのですが支持は広がリませんでした。

マーケティングの論理なら、優先すべきは利用者が最も多い日本語の現代文市場ですが、現代文は伝統的な書き方がなく新たに現代文の毛筆スタイルを確立する必要がありますが、現代文対応ができないため現代文を避けるようになりました。

たとえば、現代文を楷書で書く習字で、現代文の特徴である横書きの手本を採用しないのは、強い現代文アレルギーが原因だといえます。

書展ポスターに書が使えない

最初の「和様の書」のポスターのタイトルでは、4文字中、毛筆は「の」1文字だけです。

さらに、東京都美術館 現代の書作品を集めた企画展のポスター(2015-2020)を見てください。

現代文に和様がないから和様の展示を江戸時代までとなったり、現代文への取り組みを拒絶していると前述しましたが、現代文が書けないので自分たちの書展の告知の書展ポスターの題字に書道が使えず、フォントになっているのです。

現代文の和様の取り組みは始まったばかり

歴史がありそうな顔をしている書道は、明治始まりの新しい文化なので日本文化では新人です。

だから、書道は、江戸時代の公式書体 御家流も歌舞伎文字などの江戸文字も入っていません。

150年程度の歴史で保守的になるには書道は歴史が浅すぎます。

また、明治時代に、実用の筆記具が、筆→ペンになったように、令和時代には、スマホの普及でペンが実用ではなくなるので、ペン字も”手書き文字文化”の新メンバーとして文化の道を歩むことになるでしょう。

わよう書道会は、毛筆以外の筆記具、デジタル含めた“日本語の手書き文字”全般を日本の重要な文化として捉えています。(古文、漢文は従来の書道団体におまかせします)

まずは、文化行政や書道愛好家のみなさんが、楷書&筆記体一辺倒ではなく、現代文の和様の取り組みに興味を持ってもらえるよう様々な取り組みを行っていきます。